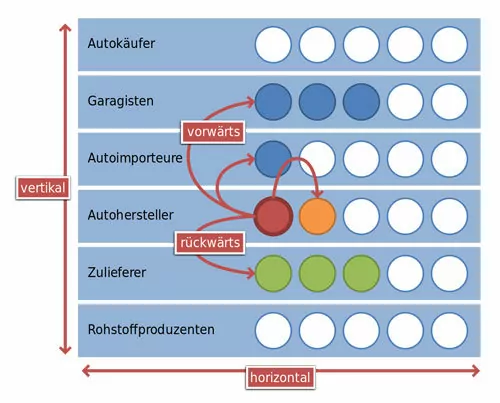

Die vertikale Integration steht für Einzelhandelsunternehmen, die über verschiedene Stufen der Supply Chain Einfluss nehmen. Die enge Kooperation zwischen Industrie und Handel steht dabei im Vordergrund. Marken etwa präsentieren sich häufig über sogenannte Shop-in-Shop-Konzepte. Händler dagegen treten nicht mehr ausschließlich im klassischen Verkaufssegment auf, sie lassen auch produzieren. Speziell über Flächenkonzepte und sogenannte Mono-Brand-Stores können die Branchen Mode, Unterhaltungselektronik und Automobilindustrie herausstechen.

Teaserbild-Beschreibung: Im Vordergrund sieht man die Produktlinie von Apple, dargestellt als eine Shop-in-Shop-Lösung. Im Hintergrund erkennt man noch die Laden-Konturen der Saturn-Gruppe.

Die vertikale Integration lässt Industrie und den Handel miteinander verschmelzen. Auf der einen Seite können sich Marken und Hersteller direkt am Point of Sale mit sogenannten Flächenkonzepten präsentieren. Händler dagegen sind bei der vertikalen Integration in der Lage produzieren zu lassen oder die Waren selbst auszuliefern. Letzteres ist besonders bei Mono-Brand-Stores ein weit verbreitetes Konzept. Wie groß der Einfluss auf die einzelnen Stufen der Supply Chain ist, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das eine Unternehmen kontrolliert mehr die Produktion, ein anderes konzentriert sich dagegen mehr auf die Auslieferung oder Verkaufsfläche.

Wichtig: Für die vertikale Integration gilt, umso weniger Prozesse ein Unternehmen an Fremdfirmen abgibt, umso höher ist der Integrationsgrad – dabei beginnt der höchste und bestmöglichste Grad, wie bei der Losgröße, mit dem Wert 1: Integrationsgrad 1 = hohe vertikale Integration.

Dem gegenüber steht die horizontale Integration: Sie steht für die Zusammenlegung (Fusion) von branchenähnlichen Unternehmen.

Für Marken und Hersteller gängige vertikale Integrationskonzepte

Corner-Konzept: Große Handelsketten wie beispielsweise Saturn, MediaMarkt und Karstadt bieten Marken und Herstellern immer häufiger vertikale Kooperationen in verschiedenen Formen an. Die einfachste und kleinste Form beschreibt eine Verkaufszeile innerhalb eines Geschäfts von unter 40 Quadratmetern. Sie wird eigenständig von der Marke beziehungsweise dem Hersteller gestaltet, dem bestehenden Interieur angepasst und regelmäßig mit aktuellen Produkten bestückt.

Shop-in-Shop-Konzept: Nimmt die Verkaufszeile größere Dimensionen an, spricht man vom Shop-in-Shop-Konzept. Apple (siehe Teaserbild), Samsung, Sony und Microsoft bieten etwa regelmäßig bei Saturn oder MediaMarkt, auf einer abgesteckten Verkaufsfläche, ihre Produktpalette an – meist mit eigenem Fachpersonal. Bei dem Shop-in-Shop-Konzept werden auch gesonderte Ladenbauelemente benutzt, um dem Kunden die Abgrenzungen zu den üblichen Abteilungen aufzuzeigen. Dabei ist zu beachten, dass der jeweilige Anbieter ausschließlich ein bestimmtes Sortiment präsentiert und verkauft. Eine gewisse Exklusivität entsteht. Marke und Hersteller gehen mit dem Händler einen bindenden Vertrag ein, der innerhalb des Geschäfts das Sortiment, die Lieferung und Umsatzbeteiligung regelt.

Concession-Konzept: Der Händler tritt bei diesem Konzept lediglich als Vermieter auf. Er vermietet eine Fläche direkt an den Hersteller oder die Marke. Dabei wird in der Regel eigenes Mobiliar sowie eigenes Personal gestellt. Denkbare Variante: Der Händler übernimmt als Filialleiter die Verantwortung für dieses Ladengeschäft.

Franchising: Beim sogenannten Konzessionsverkauf erteilt der Konzessionsinhaber dem sogenannten Konzessionsnehmer (gebundener Händler) die Lizenz, gegen Entgelt dessen Namen, Warenzeichen, Ausstattung und sonstige Schutzrechte zu verwenden. Er muss dabei die vom Konzessionsinhaber selbst entwickelten Verkaufsstrategien inklusive dem Verkaufssystem verwenden. Dabei wird der gebundene Händler vom Inhaber auch mit Gütern beliefert und auf die Produkte sowie deren Handhabungen geschult.

Sonderfall: Händler ist gleichzeitig Designer und Produzent

Speziell in der Kleiderindustrie hat sich die vertikale Integration durchgesetzt. Labels wie Zara und H&M kontrollieren vom Design über die Produktion und zur Logistik bis hin zum Verkauf an den Endkunden die gesamte Supply Chain. Der Vorteil: Zara sowie H&M agieren als Mono-Brand-Store und erhalten somit den gesamten Gewinn aus dem Verkauf. Beide haben dabei Einfluss auf die Kosten der Produktion und Lieferung. In der Regel bieten die Handelsketten zudem exklusive Design-Kollektionen an, die beispielsweise von Karl Lagerfeld entworfen worden sind (H&M).

Vertikale Integration in der Autoindustrie

Ebenfalls eine vertikale Integration ist in der Autoindustrie wahrzunehmen. So sind Fachhändler im Auftrag von VW und Mercedes davon abhängig, über Zusatzgeschäfte (Service- und Wartung) Einnahmen zu generieren. Ein Grund für die Services (After Sale) sind die niedrigen Margen aus dem eigentlichen Autoverkauf. Vorteil: Sie binden bei hoher Service-Qualität automatisch den Privat- wie auch den Geschäftskunden.

Weitere Informationen rund um den Handel finden sie im Artikel “stationärer Handel” sowie im Artikel über “Integration des stationären Handels in die Wertschöpfungskette des E-Commerce“.

Teaserbild: Media-Saturn-Group / CC BY-ND 2.0

Bild-Autoindustrie: Martin Sauter / CC BY-SA 3.0

Also available in English (Englisch)

TUP - Redaktion

Die Redaktion der TUP GmbH & Co. KG hat die Plattform Logistik KNOWHOW ins Leben gerufen, administriert und koordiniert die Beiträge und erstellt selbst Inhalte zu verschiedenen Kategorien.

TUP, die Spezialisten für anspruchsvolle Intralogistik aus dem Raum Karlsruhe realisieren seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Intralogistik-IT-Systeme, mit speziellem Fokus auf die Bereiche Lagerverwaltung und Materialfluss. Zu den namhaften Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche.

Ähnliche Beiträge:

4. Juli 2019

Customer Journey und der E-Commerce

16. Mai 2019

Point of Sale / stationärer Handel – Definition

24. April 2019